KSTAR 1억도 플라즈마 20초 운전 성공

핵융합 역사 다시 쓰며 세계적인 핵융합 주도국 반열로

“2025년까지 300초 유지 목표” 핵융합 상용화 나선다

[이넷뉴스] 우리나라가 핵융합 연구를 위해 개발한 ‘인공태양’ 케이스타(KSTAR)가 초고온 플라즈마를 20초간 유지하는 데 성공하는 세계 신기록을 달성했다. 플라즈마는 고온·고압에 의해 원자핵과 전자가 분리되어 자유롭게 움직이는 물질의 4번째 상태로, 핵융합로 내에 안정적으로 초고온 플라즈마를 장시간 유지하는 것은 미래 친환경 에너지원으로 주목받고 있는 핵융합 기술 개발의 핵심 과제다.

◇ 초고온 플라즈마 운전 또다시 세계 기록 경신

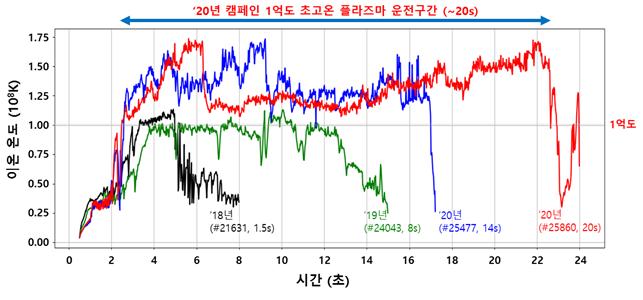

한국핵융합에너지연구원 KSTAR연구센터는 지난달 말 서울대학교 및 미국 컬럼비아대학교와 공동연구를 통해 핵융합 핵심 조건인 1억도 초고온 플라즈마(이온온도 기준)를 20초 이상 연속 운전하는 데 성공했다고 발표했다.

이번에 KSTAR가 세운 기록은 1억도 초고온 플라즈마 운전의 세계 최고 기록이다. 전 세계 핵융합장치 중 초고온 플라즈마를 10초 이상 운전한 것 역시 처음이다. KSTAR는 2018년 실험에서 최초로 플라즈마 이온온도 1억도 달성에 성공한 후 매년 초고온 플라즈마 운전 세계 기록을 경신하고 있다.

윤시우 KSTAR연구센터장은 “1억도 초고온 플라즈마의 장시간 운전기술은 핵융합에너지 실현을 위한 핵융합 핵심 과제로, 이번 KSTAR의 초고온 플라즈마 20초 유지 성과는 장시간 고성능 플라즈마 운전기술 확보를 위한 중요한 전환점이 될 것으로 본다”고 전망했다.

초고온 플라즈마 운전 연구를 함께 수행한 서울대 원자핵공학과 나용수 교수는 “KSTAR 실험을 통해 장시간 초고온 운전에 성공함으로써 핵융합에너지 실현을 위한 핵융합로 운전 기술 개발에 한 발짝 더 나아가게 되었다”고 평가했다.

지난 8월부터 장치 운전을 시작한 KSTAR는 오는 10일까지 플라즈마 발생 실험을 지속할 계획이다. 연구팀은 이 기간에 고성능 플라즈마 운전 및 플라즈마 붕괴완화 실험 등 국내외 공동연구 실험을 포함해 총 110건의 플라즈마 실험을 수행한다.

KSTAR연구센터는 남은 실험 기간 동안 ITER 관련 연구를 비롯한 핵융합 난제 해결을 위한 다양한 주제의 실험을 수행해 추가적인 연구성과를 달성할 수 있을 것으로 기대했다.

‘ITER’는 핵융합 선진 7개국(한국, 미국, EU, 러시아, 인도, 중국, 일본)이 공동으로 개발·건설 중인 국제핵융합실험로를 말한다. 대용량 핵융합에너지 생산(핵융합 반응에 의한 500MW급의 열출력을 발생) 가능성을 실증하기 위한 초대형 국제협력 R&D 프로젝트로서 지난 7월 본격적인 장치 조립에 들어갔다.

연구원은 이번 초고온 플라즈마 운전 성과를 포함한 2020년 KSTAR의 주요 실험 결과를 내년 5월 개최 예정인 ’IAEA 핵융합에너지 콘퍼런스(Fusion Energy Conference)’에서 전 세계 핵융합 연구자들에게 공개하겠다고 밝혔다.

◇ H-모드 운전 세계 최장 기록·ITB 모드 플라즈마 운전 최초 성공

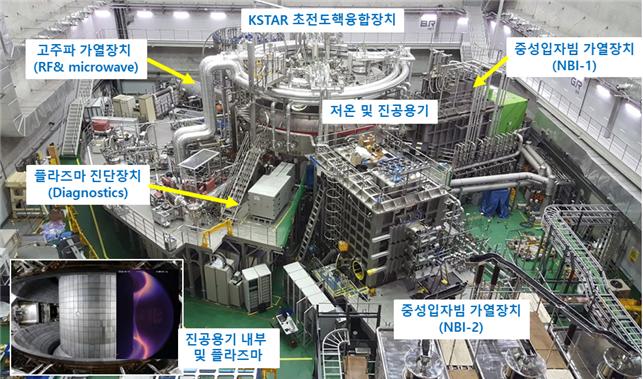

2008년 세계 최초로 한 번에 종합 시운전을 완료하며 화려하게 등장한 KSTAR는 1995년부터 12년에 걸쳐 국내 기술로 만들어진 핵융합 연구장치다. 우리나라는 선진국보다 수십 년 늦게 핵융합 연구에 뛰어든 후발주자지만, KSTAR 건설로 본격적인 핵융합 플라즈마 연구의 추진 기반을 마련했다.

우주의 99.9%를 차지하고 있는 플라즈마 상태에서 원자핵으로 된 수소이온은 전기적 반발력을 이기고 핵융합 반응을 할 수 있다. 그런데 태양보다 중력이 훨씬 약한 지구에서 태양과 같은 핵융합 반응을 일으키려면 플라즈마 상태로 만든 후, 이온온도를 태양 중심 온도(1,500만도)의 7배에 달하는 1억도 이상 초고온으로 가열하고 유지해야만 한다.

초고온의 불안정한 플라즈마를 가둬놓기 위해 필요한 것이 강력한 자기장으로 플라즈마를 띄워서 가두는 핵융합장치 ‘토카막’이다. KSTAR도 초전도 자석을 이용한 토카막 방식으로 제작됐다.

그동안 다른 나라 핵융합 장치들이 순간적으로 1억도 이상 초고온 플라즈마를 달성하는 데 성공했지만, ‘마의 10초’를 넘지는 못했다. 이는 상전도 장치의 운전 한계 때문인데, KSTAR와 달리 상전도 구리 자석을 사용한 기존 핵융합 장치는 높은 전류를 오랫동안 자석에 흘리게 되면 저항으로 자석의 과도한 온도상승이 일어나 장시간 연속운전이 어려워진다.

초전도 핵융합장치 역시 핵융합로 내에 안정적으로 초고온 플라즈마를 장시간 유지할 수 있는 운전기술의 개발이 쉽지 않은데, 이 방면에서 KSTAR의 기술력은 세계 최고 수준이다.

2010년 KSTAR는 프랑스가 20년간 노력하였으나 실패했던 ‘고성능 플라즈마 운전(H-모드)’을 초전도 토카막 장치에서 세계 최초로 달성했다. H-모드는 외부에 에너지 장벽(transport barrier)을 형성해 핵융합 반응이 매우 잘 일어날 수 있는 고성능의 플라즈마가 빠져나가는 것을 막아 L-모드(저성능 운전모드) 보다 플라즈마의 성능을 약 2배 이상 증가시킨다.

2016년에는 H-모드를 70초 동안 지속하는 데 성공했다. 이 기록은 고성능 플라즈마 운전을 1분 넘게 유지한 최초의 기록이자 당시 초전도 토카막의 세계 최장 운전 기록이기도 하다. 지난해 KSTAR는 H-모드 연속 운전 시간을 약 90초까지 연장하기도 했다.

기존 초고온 플라즈마 운전의 한계를 넘어 1억도 초고온 플라즈마를 20초간 유지한 이번 기록이 가능했던 배경에는 또 다른 차세대 플라즈마 운전모드인 내부수송장벽(Internal Transport Barrier, ITB)모드의 성능향상을 위한 노력이 있었다. ITB 모드는 내부에 플라즈마 장벽을 생성시켜 플라즈마 성능을 H-모드 이상으로 확장하는 기술로 KSTAR는 2016년 ITB모드 운전을 초전도 토카막 최초로 성공한 바 있다.

◇ 핵융합 최고 난제, ELM 해결···ITER 시나리오 최초 구현

핵융합 상용화를 위해 반드시 해결해야 하는 난제로 손꼽히던 ELM을 해결한 것도 KSTAR다. ELM는 토카막 내부 플라즈마 경계의 급격한 압력 변화로 인해 밀폐상태가 방해받는 불안정 현상으로, 열 손실뿐 아니라 장치 내벽에도 문제를 일으킨다.

KSTAR는 2011년 세계 최초로 ELM을 완벽하게 억제하는 데 성공했다. 2017년에는 34초간 ELM 억제를 지속하는 데 성공해 플라즈마의 수직 불안정성을 개선하고, ITER의 기본운전 형상을 최초로 구현하기도 했다.

또한, ELM의 억제 조건을 예측하는 이론도 정립했다. 지금까지 발표된 ELM 억제에 대한 여러 이론 모델 중 실제 실험으로 검증된 것은 KSTAR의 모델이 유일하다.

이 같은 연구 성과를 인정받아 2015년에는 ‘광복 70주년 과학기술대표성과 70선’에 선정되기도 했다.

지난 2월 1억도 초고온 플라즈마 8초 운전으로 세계 초전도 토카막 최장 기록을 세운 데 이어, 지난 10월 자체 기록을 두 배 이상 연장하며 초고온 플라즈마를 20초간 유지해 세계 핵융합 장치 최장 기록을 세운 KSTAR. 인류 핵융합 연구의 역사를 새로 쓰고 있다는 평가를 받는 KSTAR의 국제적 위상은 상상을 뛰어넘는다.

유석재 한국핵융합에너지연구원장의 표현처럼 “인류가 경험하지 못한 20초”를 선물한 KSTAR의 최종 운전 목표는 2025년까지 1억도 초고온 플라즈마의 300초 연속운전을 달성하는 것이다. 고성능 플라스마 운전을 위해 내년에는 디버터(플라스마에서 발생한 열에너지를 다른 곳으로 보내는 장치) 소재를 기존 탄소에서 텅스텐으로 교체하게 된다.

연구원은 2040년 케이스타가 생산한 핵융합 에너지로 실제 전기를 생산하는 차세대 핵융합 실증로 ‘케이데모(K-DEMO)’ 운전을 목표로 하고 있다. ITER가 예정대로 2035년 핵융합 에너지의 효율성 실증에 성공하게 된다면, 2050년경 핵융합 에너지 상용화도 가능할 것으로 전망된다.

[이넷뉴스=정민아 기자] news@enetnews.co.kr

기사제휴 및 보도자료 발송 ▶ news@enetnews.co.kr